- 公開日:

小学生・中学生・高校生のための読書感想文の書き方(例文あり)

この記事では、小学生(低学年・高学年)、中学生、高校生向けの読書感想文の書き方を具体的な例文とともに紹介していきます。

また、読書感想文を書く手順や原稿用紙の使い方のルールなどについても詳しくご紹介しています。

例文を参考に、自分の感想や考えを文章でしっかり表現しましょう。

読書感想文を書く際のルール

読書感想文は学校や提出するコンクールなどによって、書き方やルールが異なる場合があります。まずはルールをしっかり確認するようにしましょう。

以下は、学年別のおおよその文字数です。

| 学年 | 文字数(原稿用紙の枚数) |

|---|---|

| 小学校低学年 | 800字程度(2枚分) |

| 小学校高学年 | 1,200字程度(3枚分) |

| 中学生 | 2,000字程度(4枚分) |

| 高校生 | 2,000字程度(4枚分) |

また読書感想文には課題図書と自由図書がある場合もあります。

課題図書は学校やコンクールが用意した本で、自由図書は自分で自由に選べる本を指します。夏休みの宿題などで学校に提出する場合は自由図書である場合が多いです。

読書感想文の書き方の手順

まずは本を選びます。本の選び方ですが、自由図書の場合「自分が読みたい本を読む」ことが大切です。

また、自分に近いテーマや似た境遇の主人公が出てくる本も感想文を書きやすいでしょう。課題図書の場合も感情移入できそうな本を選ぶのがおすすめです。

本に迷う場合は青少年読書感想文全国コンクールを参考にするのがおすすめです。

また各自治体や団体が開催する読書感想文コンクールがあれば、課題図書などを参考にしましょう。

本を選んだら、次は読書感想文を書く準備をしながら読みましょう。

以下を参考にすると読み終わった後に感想文が書きやすくなります。

- 印を付けたり付箋を貼りながら読む

- 登場人物などはメモを取ってまとめる

- 思いついたことはすぐにメモする

本を読み終わったらすぐに清書せず、先に構成を考えます。

最初に「最終的に伝えたいこと」を一つ決めます。最初に決めておくことで文章に一貫性が生まれます。

伝えたいことを決めたら、構成を考えましょう。高校生の場合は「書き出し・要約・感想・まとめ」という4部構成がおすすめです。

「最終的に伝えたいこと」を元にまずは「まとめ」を書きましょう。

そこから「感想」「要約」「書き出し」の順で考えると比較的書きやすいです。

伝えたいことが決まったら、下記セクションの読書感想文の例文を参考に、自分なりに文章をアレンジしながら本文を下書きしていきましょう。

終わったら清書しましょう。

原稿用紙の基本的な使い方/書き方のルールについては、下記「原稿用紙の書き方のルール」セクションをご確認ください。

書き終わったら、声に出して読んだり家族に読んでもらって書き間違いや文章の意味が分からないところがないか確認しましょう。

消しゴムを使いすぎて原稿用紙が黒くなってしまった場合は、新しい原稿用紙に清書しなおしましょう。

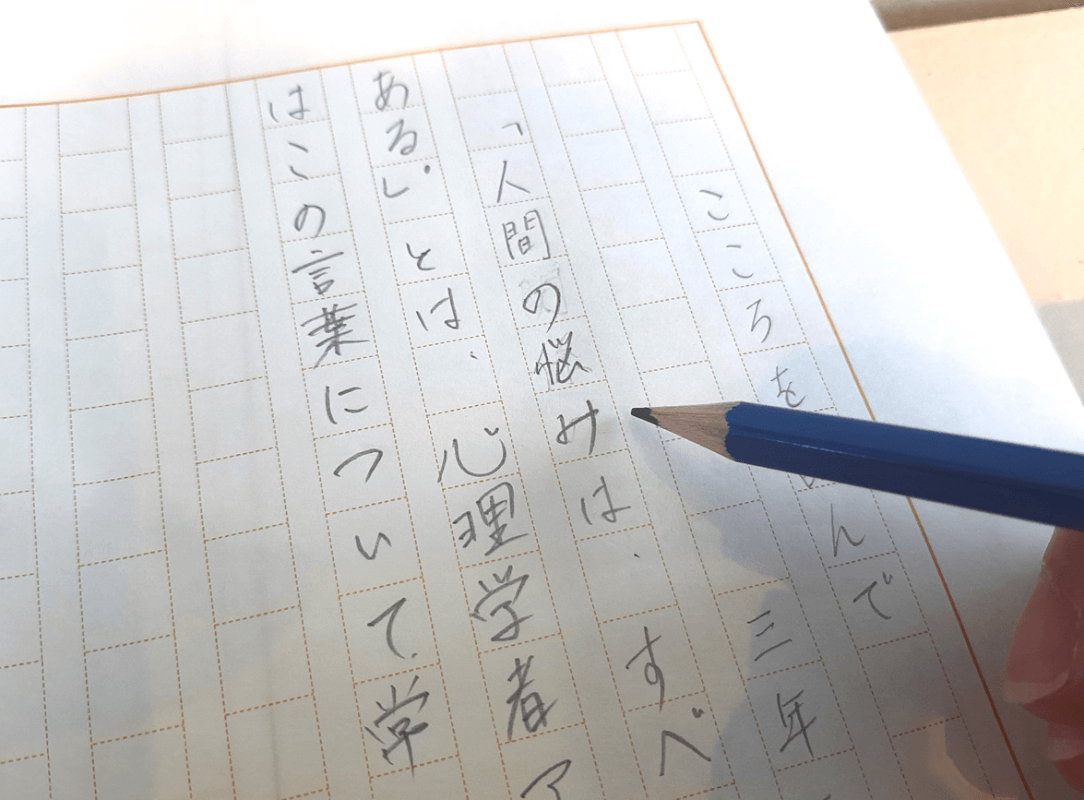

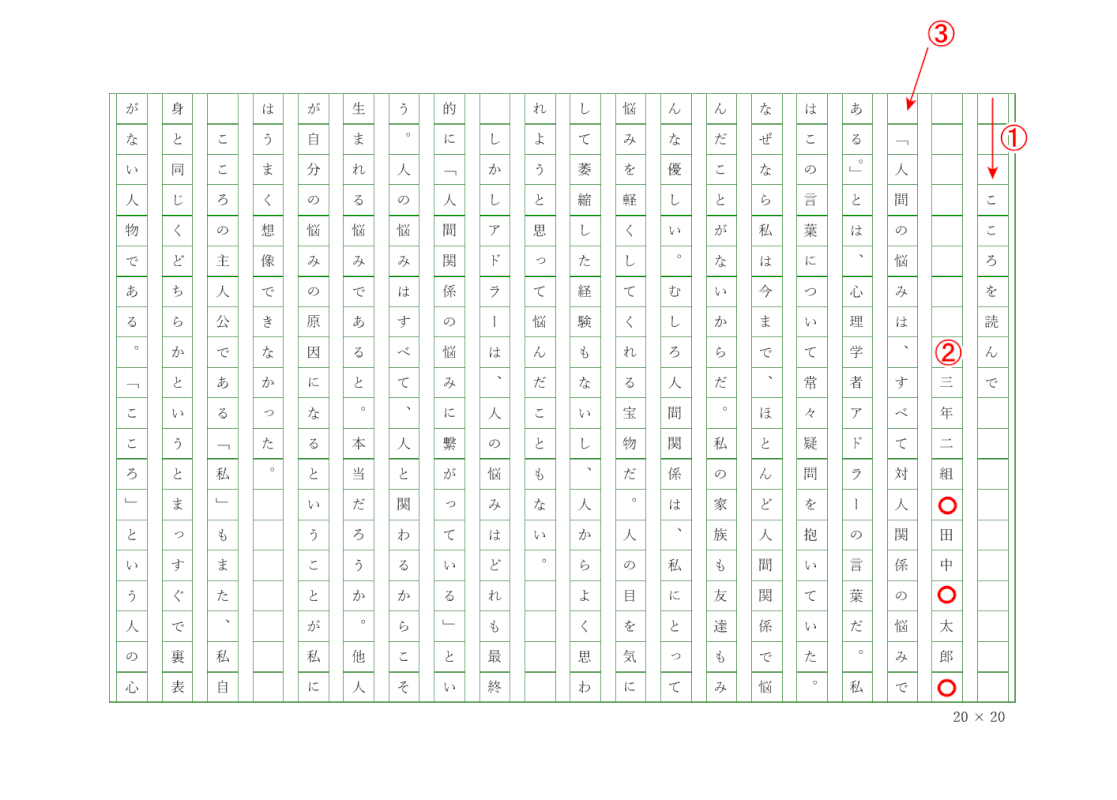

原稿用紙の書き方のルール

基本的な原稿用紙の書き方のルールをご紹介します。

①タイトルは1行目で、2マスから3マス空けた場所から書き始めます。

②クラスや名前は1マスずつ開けて書きましょう。

③文章の始まりは必ず1マスあけて書きます。

④句読点や閉じ括弧(かっこ)が、次の行の一番上のマスに来る場合は、一番下のマスの中もしくは一番下のマスの下に書きます。

⑤数字は必ず漢数字で書きましょう。

小学生のための読書感想文の書き方

小学生の読書感想文の場合、「はじめ・真ん中・おわり」という3部構成を意識すると、書きやすくまとまりのある文章になります。

それぞれのセクションで各項目については以下の表をご覧ください。

| 構成 | 書く内容 |

|---|---|

| はじめに | 本のあらすじ 読んだ理由 |

| 真ん中 | 心に残った場面とその理由 本を読んで新しく知った知識 |

| おわり | 本を読んで考えたことや学んだこと 自分の考えや意見 本を読んで学んだことをこれからどう生かすか |

低学年向けの読書感想文の例文

低学年向けの読書感想文の例文(れいぶん)は以下のとおりです。

約800字の感想文を書く際の目安(めやす)の文字数(もじすう)もご紹介します。

はじめ

「はじめに」では、本を読んだ理由(りゆう)や簡単なあらすじを書きましょう。150字から200字くらいで書きましょう。

真ん中(まんなか)

「真ん中」では心に残(のこ)った場面(ばめん)や、その理由を書きましょう。400字くらいで書きましょう。

「なぜ心に残ったのか」という理由をしっかり書くのがポイントです。

また本を読んで初めてわかったことなどを書くのもよいでしょう。

おわり

「おわり」では本を読んで学(まな)んだことを書くのがいいでしょう。150字から200字くらいで書きましょう。

学んだことをこれからどう活(い)かしていきたいかを書くと、まとまりが良くなります。

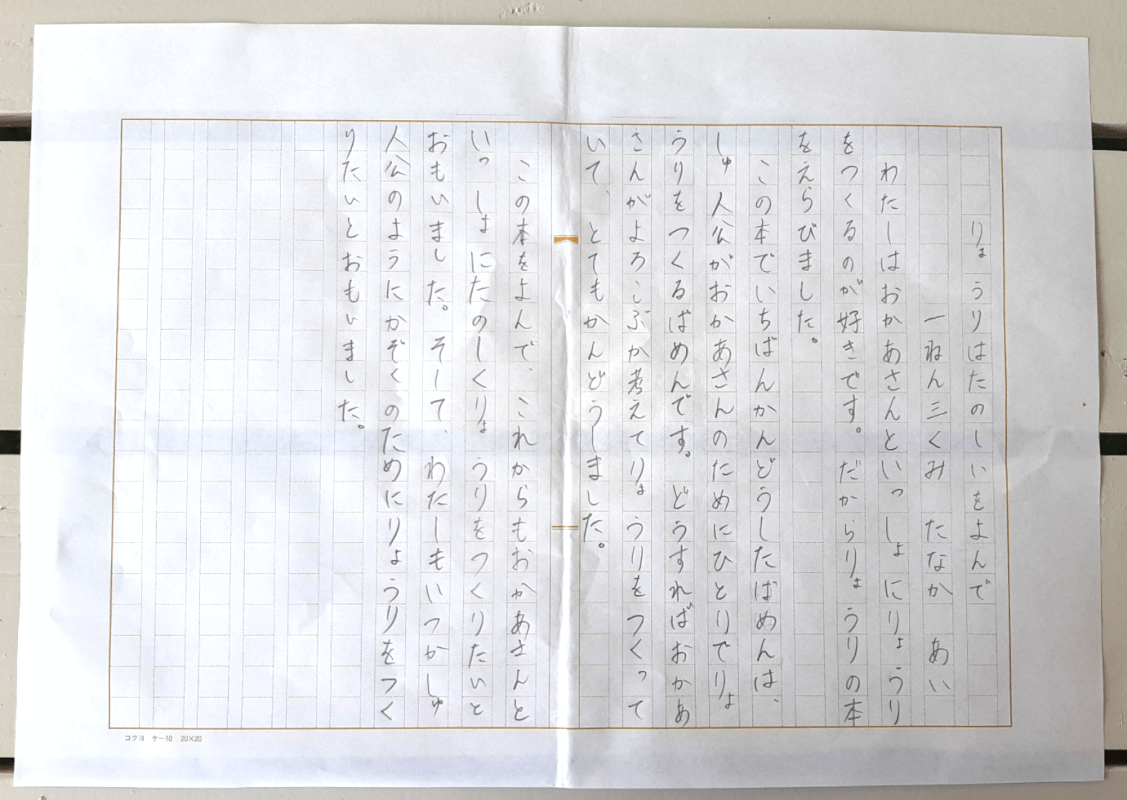

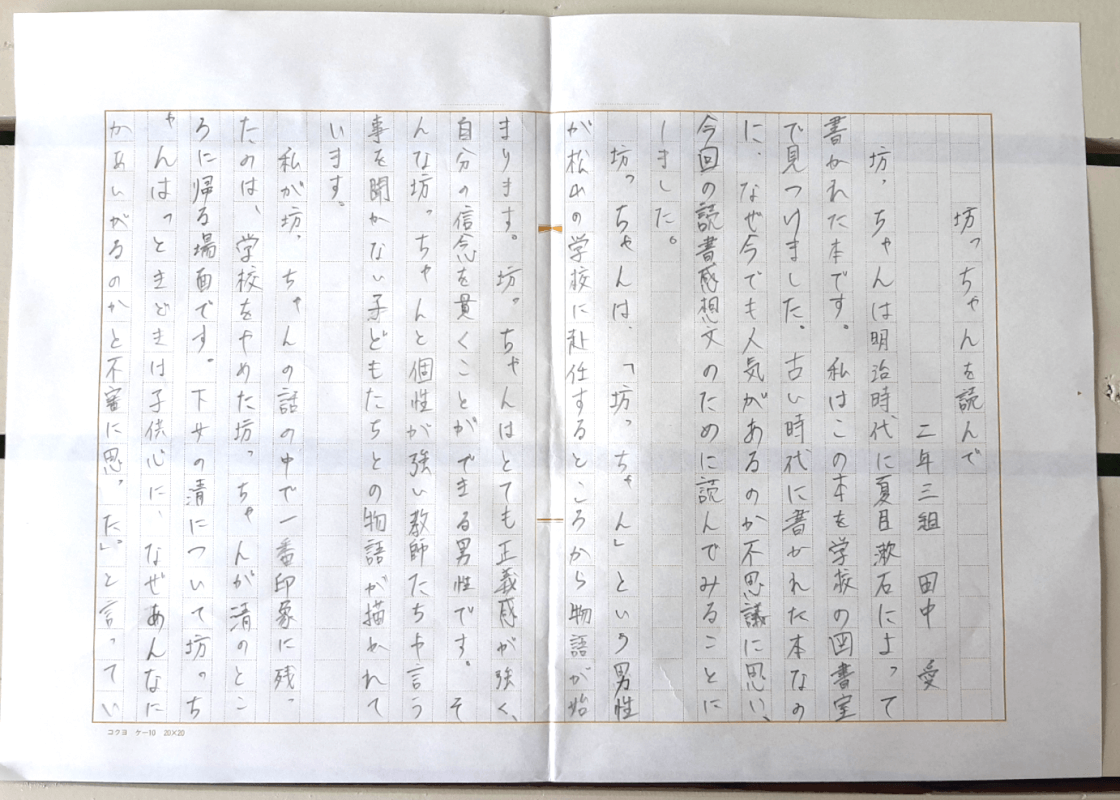

上記の例文を原稿用紙(げんこうようし)に書いてみると、以下のようになります。

特に1、2年生の場合は、興味(きょうみ)を持って読める本を選ぶことが大切です。

また、学校によっては絵本の感想文でも良い場合もありますので、楽しく読める本を選びましょう。

本を選ぶのが難(むずか)しい場合は、先生に聞いてみましょう。

高学年向けの読書感想文の例文

高学年向けの読書感想文の例文は以下のとおりです。全体で約1,200字の感想文を書く際の目安の文字数もご紹介します。

はじめ

「はじめに」では自分と本の登場人物との共通点を書いたり、読んだ人に語りかけるような書き出しで書いたりすると、続きが読みたくなるような文章を書けます。

200字程度で書きましょう。

真ん中

「真ん中」では本を読んで印象に残った場面とその理由を書きましょう。また、本を読んで考えたことや意見なども書けるとなお良いでしょう。

本を読んで考えたことについては「この主人公と同じ経験を自分がしたらどうだろう」といった視点から書くと書きやすいです。

800字程度で書きましょう。

おわり

「おわり」では、本を読んで学んだことをどう生かすかを具体的に書くと良いでしょう。

200字程度で書きましょう。

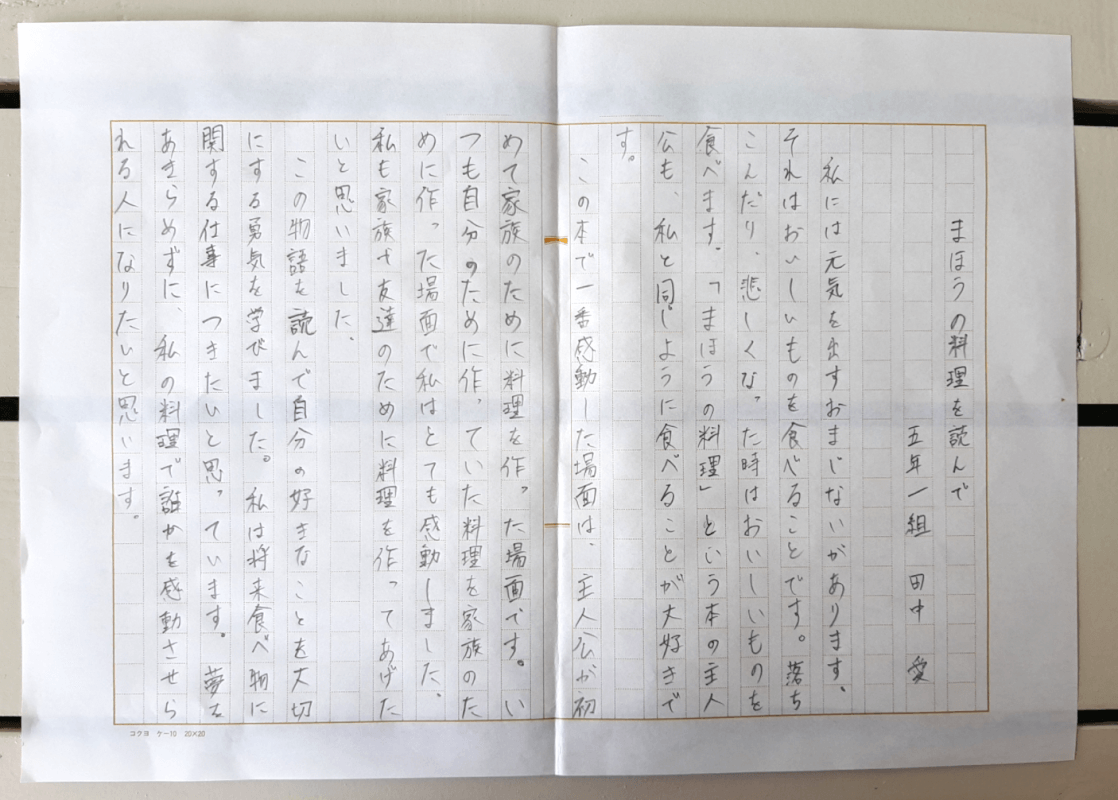

上記の例文を原稿用紙に書いてみると以下のようになります。

高学年の場合は、自分の感想や気持ちをしっかり書くことを意識しましょう。

また、「どこがつまらなかったか」を書くのも良いでしょう。つまらないと思った理由や自分の意見を一緒に書くことで説得力のある感想文になります。

中学生のための読書感想文の書き方

中学生の読書感想文の場合、「書き出し・あらすじ・自分の考えや感想・まとめ」という4部構成を意識すると、書きやすくまとまりのある文章になります。

また、以下のような文章を書くように意識すると中学生らしいより深みのある読書感想文になります。

- 本を読む前と後でどう考えや心が変化したか

- 本を読んだ後、どのように視野が広がったか

中学生向けの読書感想文の例文

今回は夏目漱石の作品「坊っちゃん」の例文をご紹介します。全体で2,000字の感想文を書く場合の各セクションの目安の文字数も記載します。

書き出し

「書き出し」では「本を読む前の印象や自分の考え」を200字程度書くとよいでしょう。

あらすじ

「あらすじ」では物語のおおまかな筋を200字程度で書きましょう。

自分の考えや感想

「自分の考えや感想」では、物語の中で印象に残ったところ、疑問に思ったところ、主人公の考えと自分の考えの対比などを書けると良いでしょう。

まとめ

「まとめ」では物語が自分にどんな影響を与えたかを、物語の内容になぞらえて書くのがおすすめです。

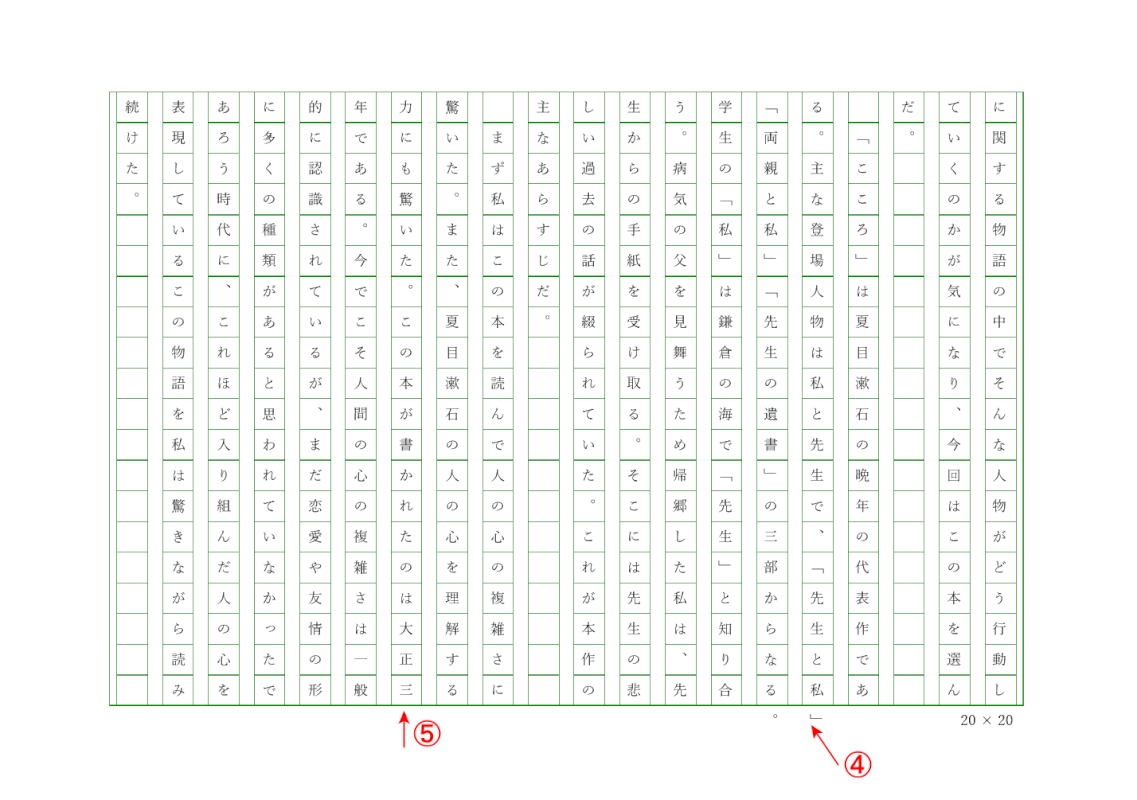

上記の例文を原稿用紙に書いてみると以下のようになります。

中学生の場合は、古典や少し重たいテーマの本を選ぶのもおすすめです。

高校生のための読書感想文の書き方

高校生の読書感想文の場合、「書き出し・要約・感想・まとめ」という4部構成を意識すると、書きやすくまとまりのある文章になります。語尾は「だ・である調」で記載しましょう。

高校生の読書感想文では、小中学生とは異なりより論理的な文章が求められます。

本のテーマを深く掘り下げて書くことを意識すると良いでしょう。以下のポイントを参考に書いてみてください。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 他の文献を引用する | 他の文献や言葉を引用すると、読み応えのある文章が書ける |

| 実体験を結びつける | 自分の体験や周囲の出来事と本の内容を結びつけて書く |

| 社会問題と結びつける | 最近のニュースや社会問題と結びつけることで視野の広い文章をかける |

高校生向けの読書感想文の例文

高校生向けの読書感想文の例文をご紹介します。全体で2,000字の感想文を書く場合の各セクションの目安文字数も記載します。

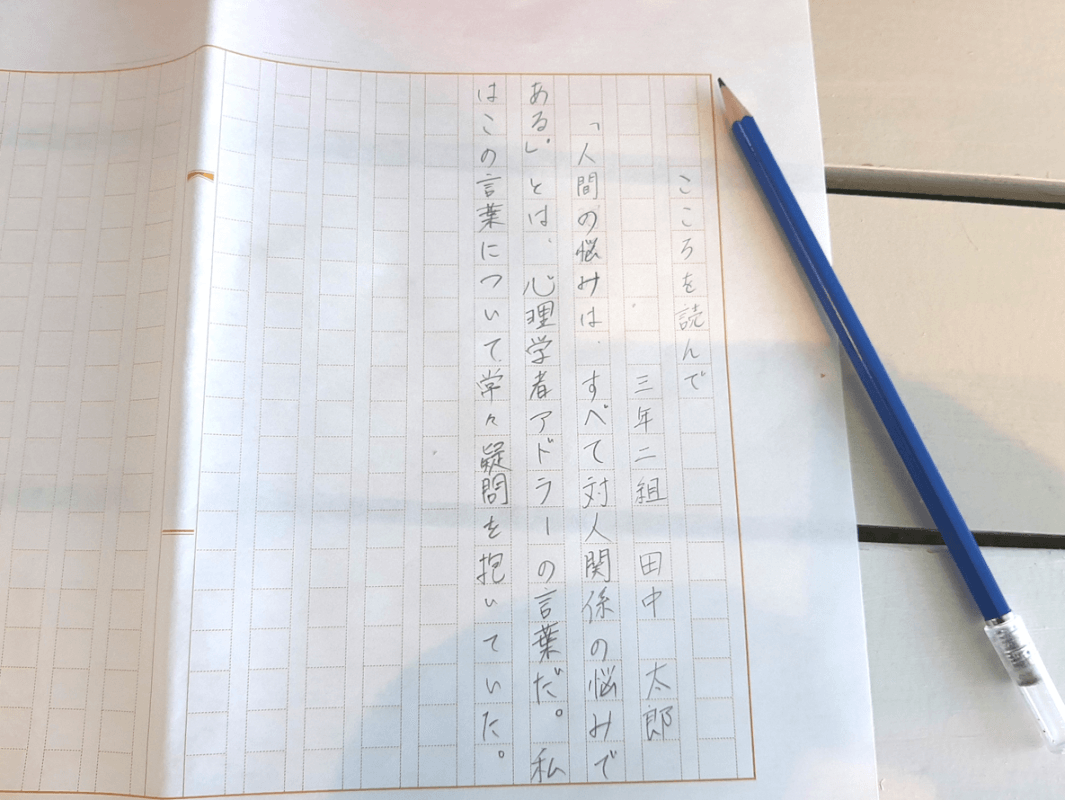

書き出し

読書感想文の書き出しは200字から400字で書きましょう。

要約

要約は200字程度で書きましょう。

感想

感想は1200字程度で書きましょう。

まとめ

まとめは400字程度で書きましょう。

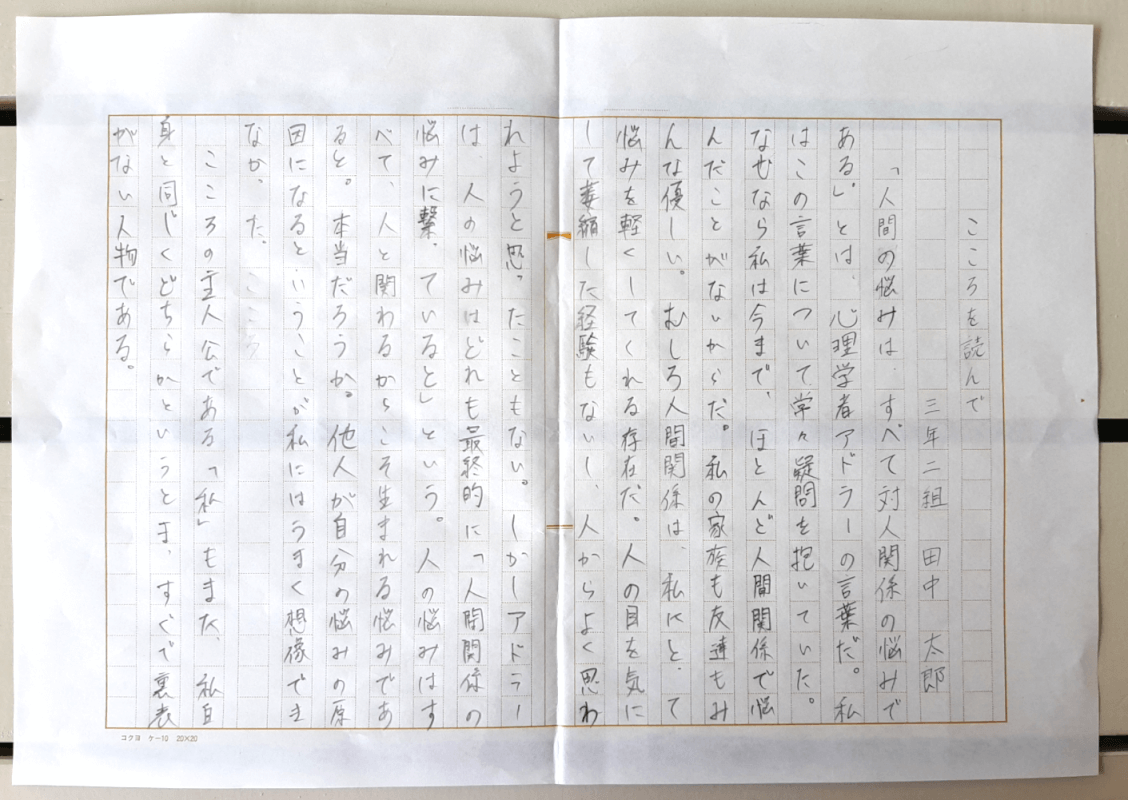

上記の例文を原稿用紙に書いてみると以下のようになります。

高校生の場合は自分の考えや感想を深めて、社会問題や他の本と結びつけて書いてみるのがおすすめです。

本の中から文章を引用する場合は、カギ括弧をつけて書きましょう。